Quelques

critiques

:

a)

La première vient du Maître lui-même : Wittgenstein.

Celui-ci a contesté l'idée selon laquelle les "faits" signifient

uniquement "les faits empiriques", vérifiés expérimentalement.

Pour Wittgenstein, un fait peut être une expérience personnelle, une

émotion artistique etc..

Rappel

: Wittgenstein n'a jamais fait partie officiellemennt du Cercle

de Vienne

b)

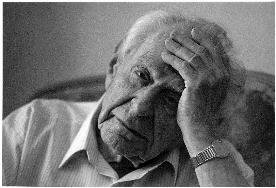

Une seconde vient d'un de ses disciples : Karl Popper

(photo ci-dessous). Popper refuse

l'inductivisme : ce n'est pas parce qu'il y a de très nombreux faits

en faveur d'une loi qu'elle est universelle et claire.

L'histoire de l'évolution de la vie, par exemple, démontre que celle-ci

défie sans cesse les lois générales de la matière.

Popper

: "Quel casse tête

!

Popper

: "Quel casse tête

!

Pourquoi me lancer dans des questions pareilles !"

-

Karl

Popper, plus généralement, estime que la validité

d'un énoncé scientifique repose sur le fait

qu'il peut être contredit par un fait. C'est

ce qu'il appelle le principe de "falsifiabilité"

(quel affreux mot !). Popper est un logiciste

: seul un critère logique (sa "falsifiabilité")

peut déterminer si une proposition est scientifique

ou non (et non une accumulation d'expériences)

Pour

Popper, le marxisme et la psychanalyse ne sont pas des sciences :

Pourquoi ? Parce qu'ils prétendent rendre compte..

de tous les faits sociaux et économiques (pour le premier)

et de tous les faits mentaux et psychologiques (pour la seconde)...

Ils ne peuvent donc pas être "réfutés" ("Falsifiés"

selon le mot de Popper)

-

Cela

dit, la position de Popper n'est pas très convaincante non

plus : Toute tentative rationnelle de démarquer "science"

par rapport à "métaphysique" (ou philosophie) oublie

que l'homme (le social, le religieux, l'artiste etc...) est

derrière le savoir.

-

Il

y a toujours des présupposés métaphysiques cachés derrière

les sciences (voir Whitehead,

l'ami de Russell)

-

Il

est impossible aujourd'hui de trouver un fondement ferme

et définitif d'aucune science (voir le texte de Ladrière,

indiqué dans ce site)

-

Carnap,

Popper et compagnie omettent la question de la complexité

du réel et du langage. Je renvoie à Whitehead bien sûr,

mais aussi à Edgar

Morin.

c)

Un troisième lieu de critique est intéressant

: les positions de Lakatos (bientôt en

ligne) et de Feyerabend

: ils préparent le terrain à des visions plus sociales,

plus humaines, mais peut-être aussi moins rationalistes et

plus chaotiques.

Et

là, on saute aussi à

Prigogine, Stengers ou

Morin

et bien d'autres avec eux

- Mon

opinion perso...

- Mon

opinion perso...