Caractéristiques

de la pensée des "Viennois"

-

Un

empirisme vigoureux : seuls les faits expérimentés scientifiquement

et formellement exprimés sont porteurs de sens. Cette insistance

sur "l'expérimentation" et sur le formalisme (logique

et mathématiques), contre toute autre forme possible de connaissance,

fait dire d'eux qu'ils sont des positivistes logiques.

La

plupart des membres du Cercle de Vienne sont athées

(ils ne croient pas en Dieu)

ou au moins agnostiques (si Dieu existe, on n'en sait rien

et on ne peut rien en dire).

-

Le

"statisticisme" (mot que je crée pour l'occasion)

: les viennois ne sont pas sots. Ils savent bien que la somme

des énoncés d'expérimentations ne fait pas une théorie -problème

de l'induction- (voir Hume).

-

Pour

qu'une théorie soit valable, il faut qu'elle s'appuie sur un très

grand nombre d'expérimentations ! Mathématiquement, les lois des

grands nombres se traitent par les statistiques qui indiquent

les tendances des faits. Les sciences de l'avenir sont donc les

statistiques.

Ainsi,

la loi de la gravitation

universelle est valable

parce qu'elle est vérifiée par toutes les expériences...

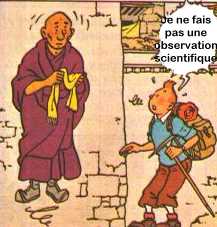

L'observation par Tintin du moine tibétain qui fait de la lévitation

ne peut pas faire l'objet d'un énoncé scientifique...

Image

scannérisée dans "Tintin au Tibet"

Editions Castermann.

On

dira des acteurs du Cercle de Vienne que ce sont des "inductivistes",

c'est-à-dire des penseurs qui estiment que la logique de l'induction

est tout-à-fait défendable.

Cette

représentation des sciences fait beaucoup de bruit.

Elle a l'avantage d'avoir avec elle

le soutien de l'évolution des sciences elles-mêmes,

notamment : la physique

quantique.

Le

Cercle de Vienne se dispersera après l'arrivée au pouvoir des nazis

et plusieurs de ses membres continueront leur carrière aux États-Unis.

Mais il aura une grande influence sur la

philosophie, sur les sciences du langage et sur la sémiologie au

XXème siècle, notamment aux États-Unis.

- Critiques

- Critiques